|

2019年,微软以未公开的价格收购一向擅长天马行空的独立工作室Double Fine,引发了行业对其创意独立性的担忧。但事实证明,这场收购更像是一场保护式联姻——微软提供充足的资金支持,却从不干涉具体创作,甚至为《脑航员2》的开发开了绿灯。 2021年发售的《脑航员2》延续了初代的荒诞美学,这款耗时五年、众筹380万美元的作品,最终赢得玩家的喜爱,更斩获TGA四项提名,用实力回应了所有质疑。 如今,工作室的新作《Keeper》上线,这一次Double Fine是否还能稳定发挥,给我们带来一场脑洞大开的旅程呢?

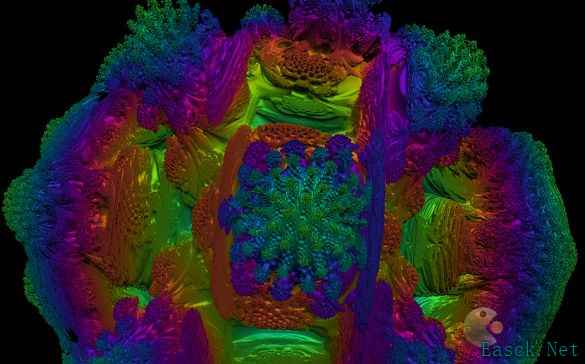

客观评价微软的收购战略,有成也有败,但收购 Double Fine 这一桩无疑是成功的:没有了独立开发时的资金掣肘,让工作室被收购后反而更加自由,团队的想象力也因此得以落地成具象的超现实世界。 换句话说,在微软的羽翼下,Double Fine 的怪诞得到了更加无所顾忌的自由生长,“活成了自己想要的样子”。 《Keeper》是一场特异化的视觉盛宴,所有场景都带着现实中难以见到的高饱和度色彩,氤氲出像吃了菌子的致幻感。而塑造出的画面也难以名状:破碎的海岸躺着巨兽的骸骨,颜料像奶油一样堆积,不知名的外星生物(可能是)表皮泛着油画般的哑光质感……

这也是 Double Fine 在光影运用方面最极致的一次:阳光略过山坳时会显露出丁达尔效应的光晕,黑暗洞穴反射出荧光真菌的微光,让我联想到很久很久以前第一次看iMax电影《阿凡达》时的惊艳。 鉴于我在美学方面造诣肤浅,我很难描述《Keeper》为我们带来的到底是何种风格,在翻看了游戏团队的采访资料后,才知道,本作诞生于疫情时期主创登山时候的灵感——当开发者在户外观察自然的枯荣交替时,“那些关于 1980 年代奇幻电影《黑水晶》与大卫・柯南伯格作品的记忆被唤醒,最终与萨尔瓦多・达利式的超现实艺术碰撞”(不好意思,我没有自己的见解只能搬运了),凝结成了《Keeper》的视觉奇观。

游戏给人的感觉,可不就是达利式的荒诞吗。像是有一点恐怖,又像是有一点疗愈,一种诡谲却轻松的难以名状的氛围,有点像在看抖音上的AI视频。 耳畔的电子乐BGM是这场奇幻体验的隐形推手。虽然我对音乐风格了解不多,说不清是 ambient 还是 IDM,但能明显感觉到它的特别:全是些不常听见的电子音色,搭配着忽快忽慢的诡异节奏,往往不注重旋律,只注重氛围,音乐的情绪也经常与实时画面中的情景相呼应,时而迷乱,时而诙谐,虽然灯塔没有表情,但在音乐的烘托下,我似乎能感知到它现在是什么心情、什么表情。

“一人一狗”作为游戏主角早已让人厌倦,而“一塔一鸟”的配置似乎又太超前了。 刚进入《Keeper》时,我直接陷入了懵逼状态——这款游戏竟然让我控制一座断成了几节的灯塔?难道游戏的主人公就是这座灯塔吗? 完全没给任何时间缓冲,这座破败不堪灯塔的控制权,就这么毫无预兆地交到了我手里。

更让人手足无措的是操作的生涩。游戏没有给我任何提示说明,我歪歪扭扭没走两步就直接摔倒,那种笨拙又慌乱的感觉,特别像刚学步的婴儿。 而游戏的 UI 系统几乎全程隐身,没说要我做什么,也没说该往哪里去,我只能操纵着灯塔漫无目的地向前,直到几分钟后,才慢慢稳住了步伐。

除了在必要的时候出现一点按键提示,游戏没有教程,没有UI,也没有对白,在无言中搭建起自己的沉浸感世界。Double Fine 前作《脑航员 2》虽然也很古灵精怪,但一上手就能大概知道游戏的玩法框架,但《Keeper》的操作完全打破了玩家的路径依赖,连视角控制都反常规 —— 一般3D游戏作为“走路模拟器”是手柄左蘑菇头控方向、右蘑菇头调视角,但《Keeper》采用了固定视角(显然是为了呈现精细化的电影感分镜),右蘑菇不用再负责调视角,而是控制灯塔 “眼睛” 的照射方向。 “照射” ,是《Keeper》 Gameplay 里占比很重的核心环节:灯光扫过枯萎的草丛,会唤醒花朵的绽放,让藤蔓铺开前进的路;聚焦光束,能让挡路的枯枝退散,撕裂时空的裂隙。 整个玩法其实很简洁,没有复杂的技能树,也没有故意迷惑玩家的“恶意”设计,就是行走、观察、照射加少量解谜,而使唤肩上的鸟在做这做那,经常是解谜的关键,而随着流程的推进,谜题的多样性也让这样简单的机制显得没有那么单调乏味。

在很多时候,谜题的设计是非直觉性的,需要玩家四处照射试探,看看会不会有什么东西从光线里生长出来,这就是整个流程中最难也最费时的事。 在充斥着战斗评分与任务倒计时的游戏市场中,《Keeper》没有死亡惩罚的设定,这也可以视为是一种加深沉浸感的方式。 由此,玩家少了紧张感,大可以慢下来,好奇地观察四周,反复尝试照射光束的方向以及与鸟儿的配合方式,这种用试错的方式来探索的设计,让游戏回归到了好奇心驱动而不是游戏机制驱动。但同时,这种机制也会劝退很多就喜欢被游戏机制驱动的玩家,因为它实在太“佛系”不够刺激。

《Keeper》是款极度挑人的游戏。它稀释了故事的动机,玩家会长时间沉浸在不知自己在何方、要往哪去”的模糊状态,对习惯了清晰任务指引的玩家来说,当发现既往的游戏经验不能套用,可能会很劝退,但对像我这样喜欢做梦的人而言,这些反而成了致命吸引力。不用细究太多,只是单纯沉迷于这种像梦境般、带着微醺感的梦境里。

前阵子在新闻里看到小岛秀夫说 “现在的游戏越来越无聊”,我想他如果玩到《Keeper》,应该也会欣赏这种极具辨识度的设 ——它用纯粹的探索感和独特的氛围,让人卸下玩游戏那种 “我必须精通某种玩法、达成某种成就” 的执念,重新找回最初接触游戏时的新鲜和纯粹。 同时我们也看到,二十余年过去,Double Fine 的创意内核从未改变:他们始终痴迷于用游戏讲好故事,且擅长用超现实外壳影射现实议题——比如在本作中,我看到了对孤独与联结命题的探讨(这也非常见仁见智)。只凭画面讲述故事的叙事追求,突破了传统冒险游戏的文本依赖,转而用视觉语言与互动体验传递情感。 这种不迎合、不妥协的差异化体验,正是一部分求新求异的玩家想要的。 |

《Keeper》评测:这游戏,不是制作组磕大了,就是我菌子吃多了

日期:2025-10-21 16:01:34 来源:浏览:

[编辑:gridf]

本文仅代表发表厂商及作者观点,不代表易采游戏网本身观点!

- 《Keeper》评测:这游戏,不是制作组磕大了,就是我菌子吃多了

- 《永恒之塔2》代餐?MMORPG新作《缔造者》今日开启预下载

- 《宝可梦传说Z-A》评测:无数“宝批”吹的《宝可梦传说Z-A》,真有那么好玩吗?

- 印度3A大作《释放阿凡达》登录Steam商店,什么时候发售?

- 《无限世界》新服10月25日启动 四大异界战斗单位待命

- 《猎国ol》挑战装备副本,在乱世中铸就属于你的传奇!

- 重铸JRPG荣光!《光与影:33号远征队》4.9分登顶PS

- 《兵王ol》技能系统详解,战斗升级与休闲娱乐一体指南

- 官方承诺优化《女神异闻录3:Reload》Switch2版帧率

- 大圣归位,天命所召!《西游3》公测10月24日等你赴约!